数据分析

好的数据分析师应该具备哪些能力项?

业务洞察

数据分析的第一步就是要明确目的或者定义好要解决什么问题。如果这一步都没有搞清楚,后面的无论做的再fancy,都是白做,对真正想解决的问题没有丝毫帮助。这也就是我们常说的,比努力更重要的是方向啊!

重点来了,如何能够准确地定义好要解决的问题呢?这就需要对业务有深刻的洞察。想要对业务有深刻的理解,只有两个杀手锏,一个是多问(加强对业务的了解),一个是思考(留意“问题之外的问题”,试着从高出自己一两个级别的水平进行思考)。

问有两问,第一问就是平时就要和业务多接触,多聊天,问业务人员他们最近的项目,了解下项目的背景、进展和他们的看法。第二问就是当分析需求来的时候,要问下为什么要做这个分析,想解决什么问题。尤其是第二问,特别重要,因为很多时候,需求方(无论是老板还是产品经理)的需求都是在他们自己的假设下提出来的需求,有可能是片面的甚至不合理的。

任何一个领域中的顶尖人才都不会仅仅停留在做的具体事情上,而会思考做这些事情背后的原因。

另外一个提高业务洞察的方法是多思考。这里的思考不仅仅是思考如何去解决定义的问题A。更重要的是在对要解决的问题A时,不只看问题A本身,而是试着从高出自己一两个级别的水平进行思考,即留意“问题之外的问题”,例如问题B或者C。很多时候我们从更高级别思考的时候,会把原来定义要解决的问题A重新定义。

原因定位

既然定义了问题,那就要定位产生问题的原因,这就要聊一聊原因定位的方法论。 当我们接到一个问题的时候,最忌讳的就是不经思考直接去看各种数据,迷失在数据的海洋里,纠结于不重要的数据细节中。我们要做的是先对问题进行拆解,把分析思路梳理清楚了,才能有的放矢。拆解问题有两种方法:一种叫假设拆解(咨询公司叫做假设树),另一种称为逻辑拆解(咨询公司叫做议题树)。

假设拆解,顾名思义,就是对问题的原因列出一个个的假设。这种拆解问题的方法门槛比较低,无论是业务小白,还是资深大咖,当面临一个业务问题时,大家自然而然都能提出一系列的原因假设,进而通过数据分析验证真伪。举个例子(案例和数据都是示例,非真实情况),微信的数据分析师小明发现,从9月11日左右开始,每日成功发送红包的总金额(即红包被抢了且成功转账的金额)逐步下跌,在此之前,这个指标一直都比较平稳。

看到这个现象,大家可能有很多假设:

- 微信内部上线了某些新功能(比如发红包的上限从200元降低到100元,用户更多的使用转账),对红包功能有负面影响。

- 暑假结束开学了,学生党花销变少了,所以家长给孩子,以及学生党之间发的红包变少了。

- 竞对(比如支付宝)的红包功能开发了新玩法,对微信红包有负面影响。

假设拆解方法的优点是,如果对业务了解深刻且幸运的话,可能提出的第一个假设就是问题的核心,又快又准地定位原因;风险是人们建立假设时,很容易依赖工作中的常识、自身的经验或直觉,可能会无意识地排除一些重要的假设。如果这些遗漏的假设恰好是问题的根源,就会陷入假设-》证伪-》再假设-》再证伪....的死循环中,这样只是花费了大量的精力排除掉错误的假设,真正的原因却迟迟找不到。

逻辑拆解方法能很好地降低遗漏。 互联网产品中常用的逻辑拆解方法,包括漏斗拆解和指标拆解。如按照用户发送以及对方接收红包的操作路径来拆解:微信日活 -> 点击输入框右侧+号人数 -> 点击“红包”按钮人数 -> 发送红包人数&金额 -> 看到红包人数 -> 领取红包人数&金额。

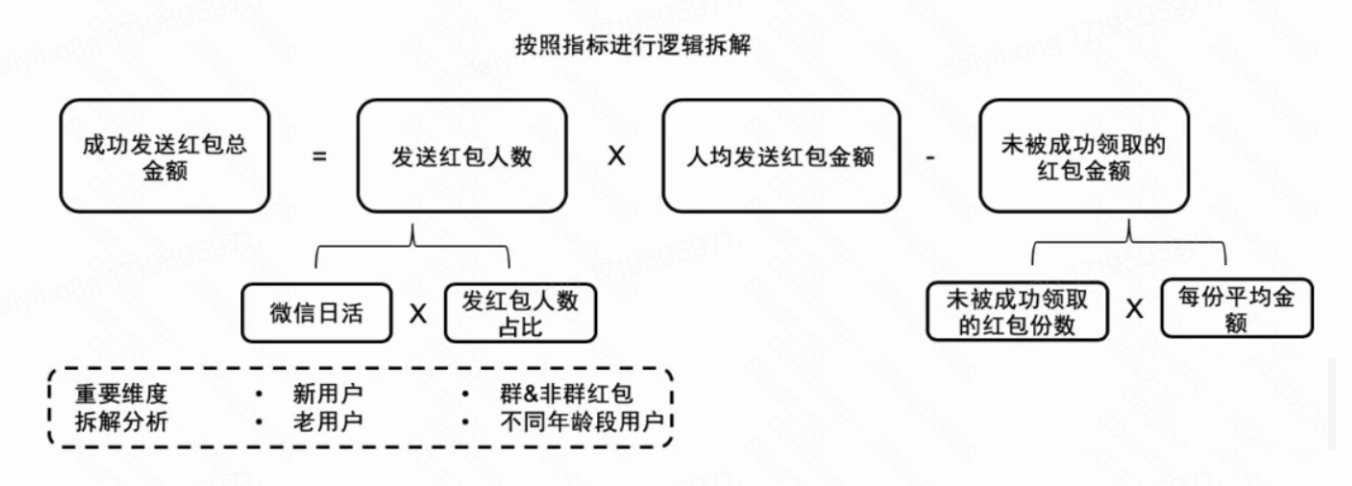

下图是指标拆解,即运用“四则运算”将指标拆分成具有业务代表意义的n个具体指标。再结合重要的维度进行拆解分析。

我们可以看到,定位原因最好的方法论是逻辑拆解和假设拆解配合使用。逻辑拆解的最大好处是不重不漏,能帮助我们快速地定位问题的核心要素。这个时候运用假设拆解法,提出可能影响这个要素的假设,我们找到核心原因的成功率就会大大提升。

除了原因定位的方法论,我还有两个重要建议提给大家。

1、**越重大的问题,越要使用逻辑拆解。**正如上述提到,假设拆解是门槛很低的方法,所有人都能对问题提出几个假设。我在面试应届生架空分析题目的时候,80%的候选人都是用假设拆解法,很少有人有逻辑拆解的意识。同样的,在我们遇到一个重大的问题时候(比如电商GMV下降),关心这个问题的人也会很多,通常大家就会七嘴八舌提出自己的想法,而这些想法会局限在他们自己所负责的范畴。比如技术同学担忧是不是推荐算法不好,推荐的商品用户不喜欢, 供应链同学担心是不是货品不够全面,运营同学担心是不是优惠力度不如竞对,甚至有时候大佬们也会抛出一两个假设。每个业务方都紧张兮兮,都想请你用相关数据证明问题的核心不在他们。 **如果你被他们的假设牵着鼻子走,最终可能就是帮他们排除掉了一个个与他们相关的假设,但真正核心的原因还是没有找到,老板肯定不会满意。**你总不能和老板说:"老板,我们花了3天时间,做了大量的数据分析,最后我们排除掉了以下10种可能性。" 老板一句"那原因是什么呢?"就能把你怼的体无完肤。

记住,原因定位永远是以找到正确的原因为最终成果,排除一系列潜在原因不是交差的正确姿态。所以,越是重大的问题,越要采用逻辑拆解,这样你才能快速地定位关键因素,为找到最终原因奠定好的基础。

2、除了海量的数据分析,别忘了用户调研!

为什么在这里着重提到用户调研,主要是由于数据分析师的两个认知误区。误区一:进入大数据时代后,有时候我们会过度依赖用户的行为数据,例如点击、观看、使用时长等,却忽略了这些行为背后的用户需求。好的产品,都是以满足用户的核心需求为目的。**异常的产品使用行为数据背后,都应该有一个合理的用户需求解释。**否则知其然而不知其所以然,怎么能有好的业务对策呢?

误区二:**在实际工作中,很少会遇到所需数据全都摆在眼前的情况,用户调研能从另一种角度提供所需的信息。**举个例子,在工作中,最让我头疼的就是留存下降的分析。留存下降,说白了就是用户不像以前一样喜欢你的产品了。这就像你的男/女朋友说不爱你了一样,潜在的可能原因或者干扰因素太多了。当我做切片分析的时候,我希望能从年龄、注册时间、职业、地域、教育水平、收入水平、工作繁忙程度等各个因素进行分析,甚至希望对比他们的竞对使用数据。但是很可惜,我想要的数据大部分都是没法获得的。即便这样,也不应该根据“现有数据”来开始所有的工作。只在“现有数据”的范围内进行分析,最有可能的结果就是找不到原因,陷入分析困境。这个时候,通过线上的调查问卷,或者与用户一对一访谈,能给我们提供想要的信息,甚至是行为数据里挖掘不出来的insight。看多了百万、千万数据的分析师可能会质疑,几百个用户的问卷能具有代表性吗?在大数据流行之前甚至现在,知名的咨询公司仍旧采用问卷或者访谈的形式,辅助解决了很多复杂问题。很多时候,以点撬面,以深度换广度,也是解决问题的一个思路。